鲁迅为什么说:“汉字不灭,中国必亡”

看过鲁迅的《孔乙己》的人都对孔乙己教小孩子“茴”字的四种写法印象深刻。

《孔乙己》插图

文中的“我”对此不以为然,但鲁迅却对汉字有艰深的研究。

鲁迅非常喜欢玩文字游戏,或表示称赞或表达讽刺,有时却又仅仅是开个玩笑。

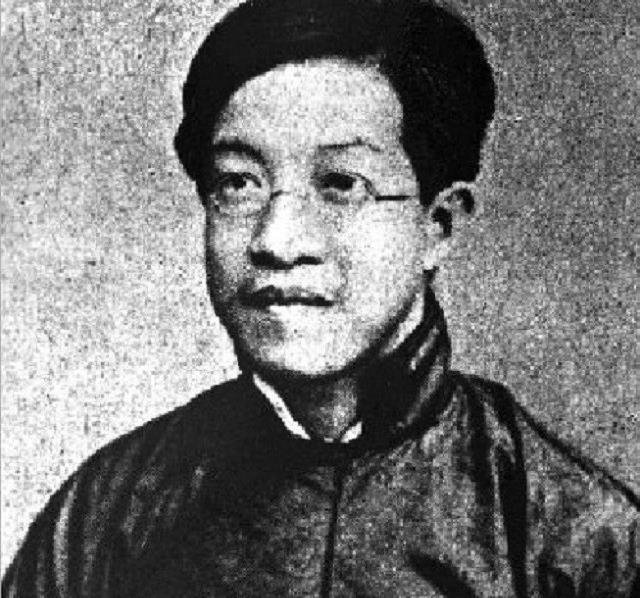

鲁迅、钱玄同交好。钱玄同因为上课时好动,鲁迅调侃他“爬来爬去”,又因“玄同”和康熙帝“玄烨”同一玄字而称他“庙讳先生”。

钱玄同

鲁迅和顾颉刚交恶。顾颉刚的鼻子常年是红的,鲁迅简称他为“鼻”。

又因顾颉刚考证“禹是虫”,鲁迅做了一回有趣的文字发明:迅就是孔,恰恰孔又是隼的简笔,所以,迅是禽。即鲁迅是一种飞禽。”

顾颉刚

所以当时的很多文人轻易不敢惹鲁迅,因为鲁迅狠起来连自己都黑。

鲁迅如此喜爱文字游戏,却在1919年给许寿裳的信中提出“汉文终当废去”。

到1930年代,鲁迅更加坚定地认为汉字是“阻碍传播智力的结核”,是劳苦大众身上的“结核”。

1936年5月,鲁迅对上海《救亡情报》的记者说:“汉字不灭,中国必亡。”

1936年春,当时在燕京大学历史系任教的洪业先生却对学生们说:“日本人说,世界汉学中心在日本,我们一定要争口气,把汉学中心抢回北京来。”

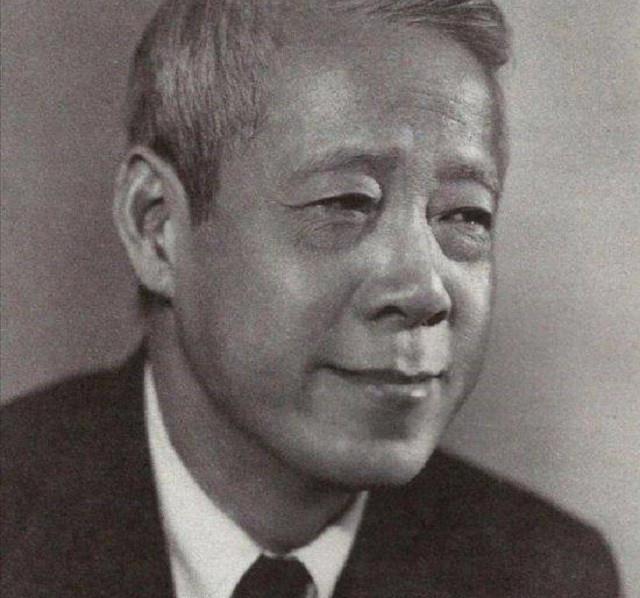

洪业

洪业一个是著名作家,一个是淡薄的学者;一个在北京,一个在上海,一个面对记者,一个面对学生。

同一时代的两个人为什么对汉字持截然不同的观点?我们就一起来寻根问底吧!

鲁迅的故乡绍兴,是历史文化传统悠久的浙东名城。鲁迅的家庭是高挂着“钦点翰林”的书香世家。

从小在传统文化浸淫中长大的鲁迅,12岁进入绍兴城内最严厉的书塾三味书屋,读四书五经,接受系统的文化教育。

在旷日长久的读经、习字过程中,汉字、训诂、音韵等知识、文化像血液般注入鲁迅的生命中。

1908年?,在日本求学的鲁迅参加章太炎特别在留学生中组织起来的“国学讲习会”成为章门弟子。

章太炎

章太炎是研究文字学的大家,鲁迅学习非常用心,笔记记得相当详尽。

鲁迅自小就有搜集石刻拓片、吉金瓦当等古物的兴趣。从日本回国后,由于对社会的迷茫﹐鲁迅把更多精力转移到这上面来。

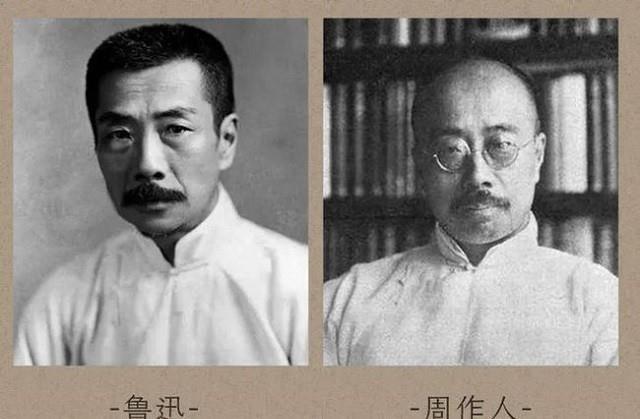

周作人在《知堂回想录》中写下他因帮同鲁迅搜集金石拓本的关系,也曾收到一点金石实物。收到的东西有金属的古钱和古镜,石类的古砖,文字和图案都非常精致。

鲁迅和周作人

翻开《鲁迅日记》,自1915年开始到1919年,购求古物﹐购买金石类书籍成了鲁迅记载最多的事项。

在漫长的搜集考证过程中﹐鲁迅接触了大量古文字,对汉字的认识步步加深。

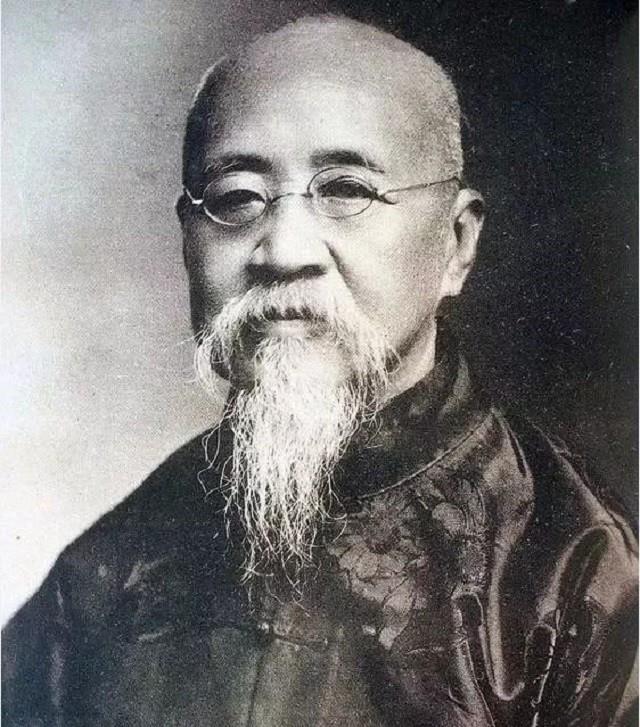

杨守敬

他曾将收集的杨守敬《寰宇贞石图》石印本散页重新整理、校订,又以自己收集的石刻与王艇《金石粹编》、翁方纲《两汉金石记》、罗振玉《金石粹编校字记》对勘﹐订误补缺﹐整理出《金石萃编校文》。

罗振玉

鲁迅还摹写了《秦汉瓦当文字》和大量金文。

研究甲骨文和金文的郭沫若曾对鲁迅重订的《寰宇贞石图》给予极高的评价。

郭沫若

认为这本书将汉字的演变讲解得很详尽,是古文字学习者极好的参考书。

1927年﹐鲁迅南下广州在中山大学任教时,也曾将《中国字体变迁史》列为文学系的选修科目。

由此可见,鲁迅和汉字渊源颇深,并且对汉字的重要作用认识得非常深刻。越是认识得深刻,就越是了解其中的弊端。

1934年起,鲁迅发表了《门外文谈》《汉字和拉丁化》《论新文字》等文章﹐集中讨论汉字起源等文字学问题,形成了自己的文字学观念。

古代典籍一般认为仓颉造字,还浪漫地想象:在仓颉造字后,天上下起了粟米,鬼在夜里哭。

仓颉造字

鲁迅对此持否定态度,认为“仓颉造字'',只是一般学者的“臆说”字并不是某个人造的﹐而是起源于人民群众的社会实践。

Copyright © 2021 《鲁迅研究月刊》杂志社 版权所有 Power by DedeCms